[블록미디어 문정은 기자] 중국의 디지털 위안화인 DCEP가 시범 발행을 앞두고 있다.

DCEP는 ‘디지털 화폐 전자결제'(Digital Currency Electronic Payment·DCEP)를 말한다. 민간 주도가 아닌 ‘중국 정부’ 주도로 만들어지고 제재를 받는다. 이는 오프쇼어(Off-Shore·해외시장용) 위안화(CNH)에 고정된 스테이블 코인 ‘CNHT’와는 다른 형태다. 즉, DCEP는 중국 정부가 관리하는 합법적인 디지털 화폐다.

전문가들은 중국 DCEP가 자국의 통화정책을 강화하고, 대외적으로는달러 패권을 따라잡아 글로벌 결제시장 선점까지 노리는 카드가 될 것이라고 분석하고 있다.

◆ 디지털 위안화 ‘DCEP’… 시범 테스트 임박

DCEP 발행 주체는 중국 중앙은행인 인민은행(PBoC) 이다. 유통 방식은 2단계 구조로 알려져 있다. 인민은행이 1차적으로 중국공상은행이나 중국농업은행 등 제휴 상업은행에 DCEP를 발행한다. 이는 현재 각 국 중앙은행들이 화폐를 발행해 일반은행에 전달하는 방식과 동일한 것으로, DCEP가 본원통화(M0) 시스템을 대체하겠다는 것이다. 인민은행으로부터 DCEP를 받은 은행들은 이를 일반 고객 및 기업들에게 2차적으로 유통한다.

현지 언론 차이징(Caijing)에 따르면, 이용자는 DCEP 전용 디지털 지갑을 스마트폰에 저장해두고 사용하게 된다. 이 때 휴대폰에 인터넷이 연결돼 있지 않아도, 송수신 양측 모두 스마트폰이 켜진 상태를 유지하고 있다면 DCEP 송금이 가능하다. 다만 이 디지털 지갑에 DCEP를 충전하거나 다시 출금하려면 기존 은행 계좌가 필요하다.

인민은행의 디지털통화연구소 뮤창춘(Mu Changchun) 소장은 “기존 알리바바의 결제 시스템 ‘알리페이’와 텐센트의 ‘위챗페이’는 법적 지위나 보안 측면에서 법정화폐와 동일한 수준에 도달하지 못했지만, DCEP는 중앙은행에서 책임지며 법적으로 보상되는 시스템”이라고 설명했다. 그는 “지진과 같은 자연재해가 발생해 통신이 끊기면 모바일 결제를 할 수 없게 되는데 이 때 쓸 수 있는 지불결제 수단은 종이지폐 또는 이 디지털 화폐가 될 것”이라고 덧붙였다. 앞서 뮤창춘 소장은 DCEP를 알리페이, 위챗페이와 같은 결제 플랫폼에서 사용할 수 있을 것이란 전망도 내놓은 바 있다.

차이징은 DCEP 시범운영 지역으로 선전과 쑤저우가 유력하다고 보도했다. 선전의 경우, 중앙 당국이 디지털 경제 혁신의 시범 도시로 지목한 곳이다. 이 때 DCEP는 교육이나 운송, 의료 등 실생활에 적용될 수 있을 것으로 차이징은 예상했다.

시범 운영에 참여하는 곳은 공상은행, 농업은행, 중국은행, 건설은행 등 4대 상업은행과 차이나 텔레콤, 차이나 유니콤, 차이나 모바일 등 3대 통신사다. 차이징은 앞서 올 연말까지 선전에서 DCEP의 소규모 테스트가 진행될 것이라고 보도했지만, 구체적인 시기는 알려지지 않았다.

◆ 자국 통화정책 효율 높이고 ‘글로벌 화폐’도 노린다

중국이 주요 국가들 가운데 DCEP를 서두르는 배경으로는 자국 통화 유통에 대한 통제력과 위안화의 국제적 위상을 강화하려는 의도가 크다.

금융결제원이 12일 내놓은 ‘스테이블코인을 중심으로 한 암호화폐 및 CBDC 관련 현황과 전망 분석’ 보고서는 “중국 중앙은행이 이자를 지급하는 DCEP를 발행할 경우 통화정책의 시장 침투력을 향상시킬 수 있다”고 분석했다.

임동민 교보증권 연구위원은 “중앙은행의 금리정책 효과가 실물경제에서 나타나지 않는 경우가 있는데, 중앙은행이 디지털 위안화를 발행하고 해당 지갑 계정에 금리를 부과한다면 통화정책의 효율성을 가져올 수 있을 것”이라고 분석했다. 이어 “심지어 마이너스 금리를 부과해버린다면, 사람들은 화폐 가치가 떨어질 것으로 예상해 디지털 위안화를 소비해버리거나 기업들은 밀린 투자를 진행하고 재고를 쌓아두는 등의 결정을 하게 될 것”이라고 덧붙였다.

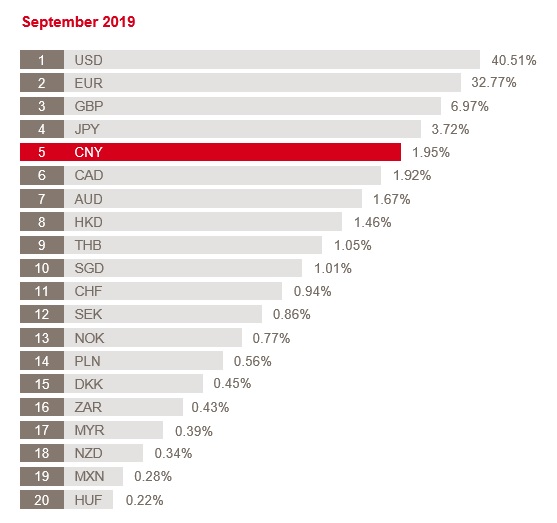

중국 정부가 가장 우려하는 ‘자금 유출’도 DCEP를 통해 상당 부분 해소될 수 있을 것으로 보인다. 임 연구위원은 “중국 정부는 현재 외국으로 위안화가 유출되고 달러 수요가 늘어나 위안화 가치 급락으로 이어지는 상황을 가장 우려하고 있다”며 “중국은 이를 가장 시급한 문제로 보고 DCEP를 통해 자금을 추적하고 관리하는 방안을 검토하고 있을 것”이라고 설명했다. 이는 달러 중심 금융패권을 더욱 공고히 할 수 있는 페이스북의 리브라를 견제하는 차원으로도 해석할 수 있다. 실제 리브라의 통화 바스켓에는 미국 달러화 비중이 상당하며 그 외 유로화, 파운드화, 엔화, 싱가포르 달러화 등이 담겨 있지만 중국 위안화는 제외됐다.

‘위안화’의 국제적 위상을 강화하기 위해서라도 중국은 DCEP가 시급하다. 금융결제원 보고서에 따르면, IMF SDR(특별 인출권)에서 위안화가 차지하는 비중은 10.92%(미국 달러 41.73%, 유로화 30.93%)에 불과하며, 국제거래 결제통화 비중은 약 2% 수준이다. 실제 국제은행간통신협회(SWIFT)에 따르면 지난 9월 위안화 결제 가치는 전 달에 비해 11.82% 하락했다.

임 연구위원은 “중국은 알리페이나 위챗페이 등 전자 지불 체계가 전 세계에서 가장 잘 발달한 국가 중 하나”라며 “특히 이를 주도하는 BATH(바이두·알리바바·텐센트·화웨이) 기업들이 중국 이외 다른 국가로 빠르게 진출하고 있어 이러한 시스템에 디지털 위안화를 연결한다면 ‘디지털 위안화’의 국제화를 노릴 수 있다”고 내다봤다. 이어 “중국을 여행하는 관광객이나 중국 기업을 상대로 비즈니스 하는 타국 기업들은 이를 활용할 수밖에 없을 것”이라고 덧붙였다.

또 다른 업계 관계자는 “이미 안정적이고 신뢰할 수 있는 달러 중심으로 시장이 형성돼 있기 때문에 위안화는 기축통화로서 경쟁력이 없다”며 “하지만 Z세대와 그 이후 세대는 디지털 화폐를 거리낌 없이 사용할 것이고 중국이 디지털 화폐 인프라를 선점해 나간다면 DCEP 영향력은 현 화폐시장과는 다를 수 있다”고 전망했다.

다만, 중국 중앙은행이 DCEP 통화량이 어떻게 흘러가고, 어떻게 쓰이고 있는지 등을 들여다 볼 수 있어 사용자들의 경제 활동에 대한 감시가 더욱 강화될 것이란 우려도 나오고 있다.

기사제보 및 보도자료 : press@blockmedia.co.kr

▶블록미디어 유튜브: http://bitly.kr/9VH08l

▶블록미디어 텔레그램: http://bitly.kr/0jeN

![[문정은의 크립토노미] 발행 임박한 중국 ‘DCEP’…’위안화 국제화’ 노린다 [문정은의 크립토노미] 발행 임박한 중국 ‘DCEP’…’위안화 국제화’ 노린다](https://www.blockmedia.co.kr/wp-content/smush-webp/2019/12/china-1200x786.jpg.webp)